Литературное Приишимье

Прямой эфир «Литературное Приишимье» с Кириллом Филоновым посвящен народному писателю Казахстана Сабиту Муканову, чей 125-летний юбилей мы отмечаем в этом году.

Сабит Муканов в кино

125-летию классика литературы Сабита Муканова посвящается

В стенах областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова состоялась особенная встреча, наполненная теплотой воспоминаний и глубоким уважением к великому казахскому писателю. Гостем мероприятия стала его внучка Найля Арыстановна Муканова.

Найлю Арыстановну коллектив библиотеки встретил как родного человека, преподнеся букет роз. В глазах этой хрупкой, изящной женщины читался тот самый проницательный взгляд, которым славился ее дед. Манеры, речь, интеллигентность — все напоминало о великом писателе, имя которого стало гордостью казахской литературы.

Найля Арыстановна поделилась с гостями своими детскими воспоминаниями о Сабите Муканове — не просто писателе, но заботливом дедушке, в доме которого всегда царила особая атмосфера. Он окружал себя книгами, бесконечно работал, но при этом находил время для семьи.

Слушая ее рассказы, гости встречи словно перенеслись в прошлое, увидели Сабита Муканова не только как писателя, но и как человека — доброго, мудрого, с тонким чувством юмора и огромной любовью к семье. Он обожал свою супругу Марьям, которая была для него не просто женой, а надежной опорой и соратницей. Их дом всегда был полон гостей, дети и внуки росли в атмосфере уважения, теплоты и любви к родной культуре.

Имя Сабита Муканова вписано золотыми буквами в историю казахской литературы. Родившись в простой крестьянской семье в 1900 году, он прошел путь от мальчика, зачитывающегося народными сказаниями, до признанного мастера слова. Его творчество охватывает самые разные жанры — от поэзии до исторических романов.

Его роман «Ботагоз» стал подлинным памятником эпохе, отражающим трагедию и борьбу народа в годы социальных потрясений. А автобиографическая трилогия «Школа жизни» — бесценный источник, передающий дух времени и становление личности. Муканов не просто писал книги — он создавал живые полотна, насыщенные историей, философией и человеческими чувствами.

После беседы Найля Арыстановна отправилась в небольшое путешествие по библиотеке, которая бережно хранит наследие ее великого деда. Она была поражена тем, как современные технологии внедрены в работу библиотеки и помогают молодежи приобщаться к литературе.

В завершение встречи Найля Арыстановна выразила благодарность коллективу библиотеки за работу, подчеркнув, насколько важно сохранять память о великих людях:

— Мне очень приятно видеть вашу любовь к Сабиту Муканову и почитание его творчества. Это дорогого стоит. Наследие Муканова — это не просто страницы произведений, это целый мир, который продолжает вдохновлять, учить и объединять людей. Хочу поблагодарить всех, кто сохраняет память и передает ее новым поколениям.

Найля Арыстановна оставила трогательную запись в Книге отзывов и выразила надежду, что творчество деда и впредь будет находить отклик в сердцах читателей, наполняя их мудростью, светом и любовью к великой казахской литературе.

Литературная юрта

В дни празднования Наурыза особое место заняла литературная юрта «Сәбит Мұқанов: тағдырлы жазушы» — «Сабит Муканов: писатель большой судьбы». Переступая порог этой необычной юрты, гости оказывались в мире, где каждое слово, каждая книга, каждый артефакт рассказывали о жизни и творчестве Сабита Муканова. Были представлены редкие фотографии, архивные документы, письма и рукописи, среди которых 26 страниц незавершенного романа «Кызылжар», написанных арабской вязью. Впервые посетители могли ознакомиться с уникальными материалами, связанными с дружбой Сабита Муканова с выдающимися писателями и общественными деятелями, такими как Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Гафу Гулям, Ақан сері. Особую атмосферу навевал уголок, воссоздающий рабочий кабинет писателя: письменный стол, печатная машинка, телефон, настольная лампа и даже тот самый чернильный прибор, использованный при написании романа «Светлая любовь».

Необычность выставки заключалась и в современных технологиях: QR-коды, размещенные в разных секциях, позволяли посетителям услышать голос писателя, увидеть ожившие иллюстрации к его произведениям и узнать больше о его творческом наследии.

Сабит Муканов — не просто имя в казахской литературе, а целая эпоха. Его произведения, переведенные на 46 языков, звучат в театрах, экранизируются, изучаются в учебных заведениях. Он писал о судьбе народа, героях своего времени, вечных ценностях. Жамбыл Жабаев называл его «Балуаном Шолаком» литературы, подчеркивая мощь и многогранность таланта.

Сегодня имя Сабита Муканова носят улицы, школы, театры и, конечно же, Се-веро-Казахстанская областная библиотека, построенная во многом благодаря его инициативе. «Дом папы» — так называли библиотеку его дочери, приезжая сюда спустя годы. Здесь бережно хранят память о писателе, продолжая его дело — просвещение, распространение знаний, любовь к литературе. «Сабит необъятен как сама жизнь», — писал его современник Мукагали Макатаев.

Андрей Кратенко, Петропавловск

// Казахстанская правда.-2025.-4 апреля.-6с

125 – летию классика литературы Сабита Муканова посвящается

Писатель и человек

В стенах областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова состоялась особенная встреча, наполненная теплотой воспоминаний и глубоким уважением к великому казахскому писателю. Гостем мероприятия стала его внучка Найля Арыстановна Муканова.

Найлю Арыстановну коллектив библиотеки встретил как родного человека, преподнеся букет роз. В глазах этой хрупкой, изящной женщины читался тот самый проницательный взгляд, которым славился ее дед. Манеры, речь, интеллигентность — все напоминало о великом писателе, имя которого стало гордостью казахской литературы.

Найля Арыстановна поделилась с гостями своими детскими воспоминаниями о Сабите Муканове — не просто писателе, но заботливом дедушке, в доме которого всегда царила особая атмосфера. Он окружал себя книгами, бесконечно работал, но при этом находил время для семьи.

Слушая ее рассказы, гости встречи словно перенеслись в прошлое, увидели Сабита Муканова не только как писателя, но и как человека — доброго, мудрого, с тонким чувством юмора и огромной любовью к семье. Он обожал свою супругу Марьям, которая была для него не просто женой, а надежной опорой и соратницей. Их дом всегда был полон гостей, дети и внуки росли в атмосфере уважения, теплоты и любви к родной культуре.

Имя Сабита Муканова вписано золотыми буквами в историю казахской литературы. Родившись в простой крестьянской семье в 1900 году, он прошел путь от мальчика, зачитывающегося народными сказаниями, до признанного мастера слова. Его творчество охватывает самые разные жанры — от поэзии до исторических романов.

Его роман «Ботагоз» стал подлинным памятником эпохе, отражающим трагедию и борьбу народа в годы социальных потрясений. А автобиографическая трилогия «Школа жизни» — бесценный источник, передающий дух времени и становление личности. Муканов не просто писал книги — он создавал живые полотна, насыщенные историей, философией и человеческими чувствами.

После беседы Найля Арыстановна отправилась в небольшое путешествие по библиотеке, которая бережно хранит наследие ее великого деда. Она была поражена тем, как современные технологии внедрены в работу библиотеки и помогают молодежи приобщаться к литературе.

В завершение встречи Найля Арыстановна выразила благодарность коллективу библиотеки за работу, подчеркнув, насколько важно сохранять память о великих людях:

— Мне очень приятно видеть вашу любовь к Сабиту Муканову и почитание его творчества. Это дорогого стоит. Наследие Муканова — это не просто страницы произведений, это целый мир, который продолжает вдохновлять, учить и объединять людей. Хочу поблагодарить всех, кто сохраняет память и передает ее новым поколениям.

Найля Арыстановна оставила трогательную запись в Книге отзывов и выразила надежду, что творчество деда и впредь будет находить отклик в сердцах читателей, наполняя их мудростью, светом и любовью к великой казахской литературе.

Литературная юрта

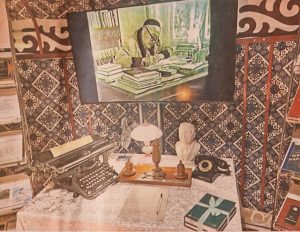

В дни празднования Наурыза особое место заняла литературная юрта «Сәбит Мұқанов: тағдырлы жазушы» — «Сабит Муканов: писатель большой судьбы». Переступая порог этой необычной юрты, гости оказывались в мире, где каждое слово, каждая книга, каждый артефакт рассказывали о жизни и творчестве Сабита Муканова. Были представлены редкие фотографии, архивные документы, письма и рукописи, среди которых 26 страниц незавершенного романа «Кызылжар», написанных арабской вязью. Впервые посетители могли ознакомиться с уникальными материалами, связанными с дружбой Сабита Муканова с выдающимися писателями и общественными деятелями, такими как Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Гафу Гулям, Ақан сері. Особую атмосферу навевал уголок, воссоздающий рабочий кабинет писателя: письменный стол, печатная машинка, телефон, настольная лампа и даже тот самый чернильный прибор, использованный при написании романа «Светлая любовь».

Необычность выставки заключалась и в современных технологиях: QR-коды, размещенные в разных секциях, позволяли посетителям услышать голос писателя, увидеть ожившие иллюстрации к его произведениям и узнать больше о его творческом наследии.

Сабит Муканов — не просто имя в казахской литературе, а целая эпоха. Его произведения, переведенные на 46 языков, звучат в театрах, экранизируются, изучаются в учебных заведениях. Он писал о судьбе народа, героях своего времени, вечных ценностях. Жамбыл Жабаев называл его «Балуаном Шолаком» литературы, подчеркивая мощь и многогранность таланта.

Сегодня имя Сабита Муканова носят улицы, школы, театры и, конечно же, Северо-Казахстанская областная библиотека, построенная во многом благодаря его инициативе. «Дом папы» — так называли библиотеку его дочери, приезжая сюда спустя годы. Здесь бережно хранят память о писателе, продолжая его дело — просвещение, распространение знаний, любовь к литературе.

«Сабит необъятен, как сама жизнь», — писал его современник Мукагали Макатаев.

Андрей Кратенко. 125 – летию классика литературы Сабита Муканова посвящается // Казахстанская правда.- 2025.- 4 апреля.- С.10